1997年石家庄实配网配资,一封看似普通的信件正从石家庄某科研所的信箱里被投进邮筒。

信封上印着“石家庄XX研究所”的红章,收件地址写着日本东京某町,而这封信,后来成了新中国成立以来涉及科研领域最严重的间谍案导火索。

故事要从一个叫张之龙的年轻人说起,1995年,他从日本留学归来,穿着时髦的西装,兜里揣着“海外精英”的光环。

可谁都不知道,这个在同学会上被夸“有出息”的年轻人,早已被日本间谍机关盯上了。

在日本读研时,他认识了一个叫佐藤的“朋友”,佐藤总说他“有才华却被埋没”,隔三差五请他吃饭,带他出入高级场所,直到张之龙欠下十几万赌债,佐藤才“适时”提出:“我帮你搞定,但你得帮我做点事。”

张之龙没多想,直到佐藤递来一个U盘:“这里是你导师团队的最新科研成果,先拍几张照片给我。”他这才意识到,自己被拉进了间谍网络。

1996年初,张之龙以“考察项目”为由回国,联系上石家庄某研究所的李元道,这个在单位干了十多年的老技术员,成了他的第一个“猎物”。

李元道是个再普通不过的老职工,他每天准时上班,下班准时回家,平时话不多,唯独对单位的科研资料特别“上心”。

别人加班赶项目实配网配资,他在资料室翻旧档案,别人聚餐唱歌,他抱着笔记本整理数据,张之龙找到他时,故意说:“我导师说你们所的XX项目能拿国际大奖,资料给我看看呗?”

李元道犹豫了:“这可是机密……”张之龙叹了口气:“我也不想,可佐藤说我欠的钱要是不还,家里房子都保不住。”李元道咬咬牙:“就看一下,别外传。”

谁知道,这一“看”就是两年,李元道利用值夜班的便利,把科研所的图纸、实验数据、研究报告一一复印,装在牛皮纸信封里。

张之龙则像个“快递员”,把这些信封交给佐藤派来的接头人,有时候是寄到日本,有时候是交给在石家庄做生意的杜志国,这个材料厂厂长负责把资料扫描成电子版,再通过加密邮箱传给境外的佐藤。

鲍卫国是银行信贷员,专门帮他们把卖情报的钱“洗白”,把现金存进不同账户,再转到境外。

1997年夏天,石家庄某邮局的女职工小王像往常一样分拣信件,她发现一封寄往东京的信,收件人姓名是“山田太郎”,但信封上的邮戳是石家庄本地,而且寄件单位竟是自己熟悉的科研所。

“科研所的资料怎么会随便寄到国外?”小王越想越不对,拿着信找到了国家安全机关。

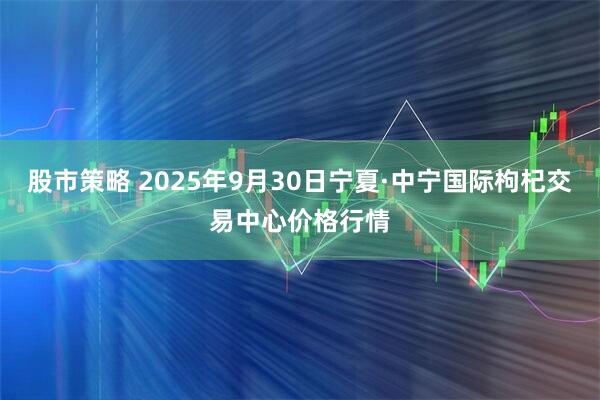

接到线索后,国安部门的侦查员立刻行动,他们先调取了科研所的监控,发现李元道最近总在下班后留在资料室,还频繁往家里搬牛皮纸袋。

接着,他们跟踪张之龙,发现他经常出入高档酒店,手里提着印有“XX研究所”字样的文件袋,最关键的是,侦查员在张之龙的通讯录里,查到了一个东京的号码实配网配资,正是佐藤的。

9月中旬的一个傍晚,石家庄火车站人来人往,张之龙背着公文包,准备乘高铁去北京见佐藤。他没想到,国安干警早已等在出站口。

当他被戴上手铐时,还故作镇定:“你们凭什么抓我?”侦查员掏出一沓证据:“凭你两年间寄出的28封可疑信件,凭你在银行账户里突然多出来的40万不明收入,更凭你电脑里还没删干净的间谍联络记录。”

不多时,李元道、鲍卫国、杜志国也被控制,在审讯室里,李元道哭着说:“我没想过危害国家,就是被债逼得没办法……”

可他没想到,自己所谓的“帮忙”,让我国某尖端科研项目的技术参数、实验数据全部落入境外间谍手中,这些资料如果被用于军事研发,后果不堪设想。

后来人们才知道,这个间谍网络运作得比想象中严密,李元道专门做了“情报台账”,记录每份资料的来源、页数、交接时间,杜志国用单位的老式复印机复制资料,墨粉型号都和原版一模一样。

鲍卫国则把现金分散存进17个不同的银行账户,转账时备注写“货款”“借款”,试图掩盖资金流向,他们以为做得天衣无缝,却没想到,一封没按流程寄出的信,成了戳破整个网络的针。

案件曝光后,科研所炸开了锅,同事们不敢相信,那个平时沉默寡言的李元道会是“内鬼”,导师们痛心疾首,说那些数据是团队熬了三年才攒下的成果,就连张之龙的家人都觉得“丢人”,谁能想到,那个出国时说要“报效祖国”的孩子,最后成了间谍。

1998年,法院开庭审理此案,张之龙因间谍罪被判处有期徒刑七年,李元道、鲍卫国、杜志国分别获刑三年、两年半和两年。

判决书里写着:“被告人利用职务便利,向境外非法提供国家秘密,危害国家安全,其行为已构成间谍罪。”

现在再看这起案件,很多人会觉得“离自己很远”,可仔细想想,李元道不过是科研所一个普通职工,张之龙曾经也是“别人家的孩子”,他们的堕落,都是从“下不为例”开始的。

李元道第一次帮张之龙复印资料时,安慰自己“就这一次”,张之龙第一次收佐藤的钱时,告诉自己“欠债还钱天经地义”,可当他们跨过那条线,就再也没回头路了。

这起案件也给科研单位敲响了警钟,当时的科研所,资料室没有门禁,复印件随便用,涉密文件没有登记,这些看似“方便”的管理漏洞,成了间谍钻空子的缺口。

现在,我们的科研机构早已建立起严格的保密制度,涉密资料必须登记编号,复制需要审批,重要文件存放在密码柜里,连打印机的使用记录都要留存,这些“麻烦”的规定,都是用经验换来的。

1997年的石家庄间谍案,已经过去快三十年了,可它留下的警示从未过时,国家安全不是“别人的事”,它就藏在我们每天的工作中。

一份文件的保管、一个U盘的使用、一次网络的操作,都可能关系到国家的安全,而国家安全,从来都始于每个普通人的警惕。

盛鹏配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。